TERMINUS

Il capolinea della musica pop e la sua musealizzazione

Il 4 gennaio scorso sono iniziati a Londra i festeggiamenti per il quarantennale del punk rock. Risale infatti a 40 anni fa l’uscita del singolo Anarchy In The UK dei Sex Pistols e proprio al 4 gennaio 1976 la prima “adunata collettiva” al The 100 Club. Sotto la sigla unitaria punk.london. le principali istituzioni cittadine, Tate Modern in testa, organizzeranno, per tutto il corso del 2016, una serie di iniziative (concerti, mostre, retrospettive, seminari) per rievocare e promuovere il punk sotto il profilo musicale, politico e sociale. In buona sostanza, l’ultimo movimento anti-sistema della storia del pop, o perlomeno ciò che si proponeva come tale, viene riabilitato dal sistema stesso e il suo ribellismo neutralizzato definitivamente attraverso un’ufficializzazione istituzionale tanto sgargiante, quanto festosa. Il figliol prodigo con la cresta e il medio levato, da tempo già sulle cartoline turistiche, non fa più paura a nessuno ed è rientrato a casa per rimanerci. Adesso possiamo affermarlo con la certificazione in carta bollata: “punk is dead”.

Risale invece alla fine del decennio passato il saggio di Simon Reynolds intitolato “Retromania – Musica, Cultura Pop E Nostalgia Del Passato”, edito in Italia da ISBN, dove l’autorevole giornalista inglese analizza la nostra ossessione per il passato con tutta la sua mitologia e i suoi tic nervosi. In estrema sintesi, Reynolds sostiene, a ragion veduta, che il primo decennio del nuovo secolo è trascorso all’insegna di svariati revival, senza che nessuno producesse un nuovo suono distintivo, come era spontaneamente avvenuto per tutto il secolo scorso. Prigioniera di una bolla nostalgica, negli anni zero, la spinta innovativa della musica pop si è di fatto arrestata. In conclusione della sua analisi, l’autore si chiede, legittimamente, se si tratti di una momentanea battuta d’arresto o se questa fase segni inesorbilmente l’inizio della fine. A metà, ormai varcata, del decennio successivo, da parte nostra, non possiamo che constatare, con crescente rassegnazione, che la stasi continua inarrestabile nel suo non-corso. Siamo dunque davvero giunti al capolinea?

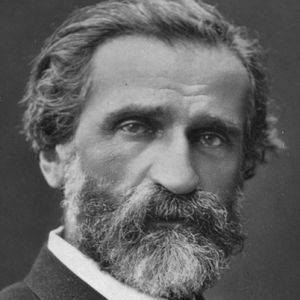

Ogni musica ha il suo tempo e ogni tempo ha la sua musica, questo lo sappiamo. Come dovremmo sapere anche che per accettare e comprendere il futuro è necessario guardare al passato, certi che la ciclicità della storia può insegnarci molto, anche se, purtroppo, può capitare che l’evidenza venga a trovarsi in rotta di collisione con i nostri desideri e le nostre speranze. Così, mi pare chiaro che, per tutta una serie di motivi (da approfondire in altra occasione), da almeno 15 anni a questa parte, non c’è stato più nessuno capace di compiere un gesto decisivo. Tutto il music biz, ormai, stagna tra nostalgia e parrocchiette settoriali, celebrazioni di ciò che fu e manierismo dilagante. E dunque azzardo, ma neppure più di tanto, un’ipotesi caustica: e se tra 20, 30 o 40 anni Closer di Joy Division venisse rappresentato in termini e senso analoghi a quelli con i quali oggi viene messa in scena La Traviata di Verdi? Se alla stagnazione contemporanea seguisse un processo di musealizzazione della musica e della cultura pop novecentesca? Di più, non è che sta già avvenendo sotto i nostri occhi, a Londra ed altrove?

Dato il parallelismo evocato, per prima cosa dovremmo chiederci perchè ad oggi non si scrivono più opere liriche. O meglio, le si scrivono, ma sono un fenomeno talmente marginale da risultare invisibile. Siamo onesti, neppure ai melomani più sfegatati dicono un fico secco i nomi di Mario Pagotto, Claudio Ambrosini e Luigi Nicoli, quelli vogliono solo e soltanto Verdi, Puccini, Bellini e Donizetti ad oltranza e a spregio d’orchite. Se qualcuno si ricorda di Genesi, Gilgamesh e Il Cavaliere Dell’Intelletto di Franco Battiato è solo in virtù della fama del cantautore siciliano, mentre opere come Lost Highway di Olga Neuwirth, ispirata alla pellicola di David Lynch, o la versione incendiaria de La Piccola Fiammiferaia di Helmut Lachenmann, per quanto interessanti, stanno all’opera ottocentesca come la classica contemporanea sta alla classica, cioè, in termini di sovversione delle regole. Insomma si fa prima a dire che l’opera nell’accezione verdiana si è estinta, e per fortuna aggiungerei, dato che si trattava di proto-pop uggioso e ruffiano. In ultimo, bisogna anche ricordare che due secoli fa ci si recava al teatro dell’opera con lo stesso spirito con il quale oggi si va al cinema per vedere un successo hollywoodiano, e tutta la fuffa pseudo-colta alla quale assistiamo oggi è una posa spocchiosa assunta a posteriori.

E fin qui poco ci tangerebbe, se non fosse che anche al mondo del pop, sempre più spesso, si applicano principi conservativi simili a quelli di classica e lirica. Le tante “vecchie glorie del rock” che tornano sul palco per rappresentare calligraficamente il loro album più famoso, in rigoroso ordine di tracklist originale, non sembrano forse l’orchestra sinfonica di Berlino che deve rispettare ossequiosamente lo spartito? E, cosa ancora più grave, non sono forse proprio le ottuse platee del rock revival a non ammettere la benchè minima alterazione “al libretto”, proporio come il più bieco dei melomani da stagione lirica di provincia? La pioggia di ristampe speculative: re-masterd, re-edited, author’s cut, deluxe edition, special edition etc. sono l’ultima carta che l’industria discografica si sta giocando per non naufragare definitivamente. Popstar, viventi e non, sono già significativamente fissate da tempo nella cera di Madame Tussaud, ed è in corso una petizione per stampare la faccia di David Bowie sulle banconote da una sterlina, proprio come c’era quella di Verdi sulle mille lire. Inoltre, non è stato uno spettacolo edificante nè assistere a sfibranti contese legali per un trade mark come Pink Floyd, ormai svuotato di qualsiasi senso che non sia meramente affaristico, nè dover constatare l’assenza di pudore che spinge alcune band a reunion tanto improbabili quanto mortificanti. A far eco ai nomi storici, in termini ancora più miseri, vengono poi i minori, i quali ritornano a calcare le scene per ragioni alimentari, dando vita a quelli che si potrebbero indistintamente titolare “tengofamiglia tour”. Ultimo, in tutti i sensi, il rancio di puro OGM somministrato dalle tribute-cover band e dai loro spalleggiatori-spacciatori di birre annacquate. Dalla macro alla micro economia pop, ecco rubricate le voci più note di un catalogo reazionario responsabile della paralisi di una cultura, sempre più incapace di reagire, schiacciata sotto il proprio stesso peso.

I musical più celebri come Tommy, Hair, Jesus Christ Superstar, Rocky Horror Picuture Show et similia, hanno di fatto tentato di tradurre l’opera in formula pop ma ad oggi, bisogna dirlo, risultano tanto datati, inattuali, logori da esser buoni solo come saggio di fine corso delle scuole di musica più modeste, o come test canori per contest televisivi. E ai fini del nostro discorso poco vale che a Brodway continuino ad esser replicati con successo, anzi, semmai la loro persistenza depone a favore della tesi della vacuità nostalgica. I musical valgono piuttosto come risposta e monito per coloro che pensano: “il rock non può essere imbalsamato e riprodotto come la lirica perchè la presenza del suo autore sul palco è indispensabile a conferire autenticità alla rappresentazione”. Niente di più ingenuo e superato. A quante reunion di dinosauri rock con la formazione originale decimata abbiamo dovuto assistere? Pensate forse che nelle celebrazioni punk londinesi si pongano problemi nel sostituire i protagonisti con attori, documentazione dell’epoca o anche ricostruzioni postume? Peter Hook, anni fa, ha fatto un tour solista basato sul repertorio dei Joy Division. E se ha potuto farlo lui senza Ian Curtis … La presenza in sala di Peppino Verdi alla prima de La Traviata era richiesta e gradita finchè Peppino stesso era vivente, dopodichè nessuno si è più posto il problema. Analogamente, data l’aria che tira nel pop, è verosimile attendersi che in un prossimo futuro si possano accettare deroghe un tempo considerate eretiche. O peggio ancora, forse sono già svariati anni che abbiamo abbassato il livello di soglia critica, accettando anche l’inaccettabile.

Alla luce di questo scenario, francamente desolante, non possiamo escludere che la pop music, per come l’abbiamo conosciuta e amata nel secolo scorso, possa essere un genere ad alto rischio di estinsione. Questo non significa che, nel mare magnum delle produzioni odierne, manchino esempi di qualità. Se non credessi in questo non avrei la forza di occuparmi di musica e men che mai di produrne. Ma bisogna essere onesti con se stessi evitando di raccontarsi favolette rassicuranti … Ciò che sembra davvero svanita è quella spinta vitalistica che un tempo legava l’esperienza musicale a quella sociale in un mutuo scambio capace di caricare il suono di senso, valore e potere identitario. Il rischio della musealizzazione della cultura pop in toto sta proprio in questo scollamento epocale, nella sclerosi che affliggendo forme e idee ne impedisce la loro rigenerazione creativa e comunicativa. Del resto l’archiviazione museale può riguardare solo ciò che è inerte, cristallizzato, praticamente morto. Nel 2016 chi produce musica lo fa secondo due modalità di massima: c’è chi si infila in un recintino manierista stretto stretto e pare felice così, e chi, intollerante alla logica del wannabe terminale, cerca perlomeno di imprimere una cifra personale, minima o massima che sia, a ciò che fa. Sembra niente, ma ormai la partita si gioca tutta lì. Diversamente, segni di cambiamenti decisivi all’orizzonte, personalmente, non ne vedo, nè mi pare di scorgere le condizioni culturali e sociali che potrebbero renderli possibili. Nonostante ciò, devo confessare che mi sento quasi in colpa quando, “per dare a Cesare quel che è di Cesare”, mi vedo costretto ad includere nella mia personale top ten dei migliori album dell’anno, titoli di ultra settantenni come Scott Walker e sigle attive da oltre trent’anni come Swans, ma tant’è …

Non è una questione di fosco pessimismo e mai vorrei apparire come profeta di sventure, le mie riflessioni vengono da un’analisi del circostante, informata da una coscienza critica che si sforza sempre di esser quanto più possibile vigile. Del resto, a che servirebbe rilasciare dichiarazioni anti-panico simili a quelle di certi nostri governanti: “la crisi è superata. Il peggio è passato. Siamo in salvo”, quando la realtà delle cose è tutt’altra? Anche rifugiarsi nell’illusoria impermeabilità delle micro-nicchie consolandosi con frasi tipo: “c’è quella label indipendente che produce ottime cassette lo-fi noise e quest’altra interessanti vinili post punk di terza generazione” non salverà niente e nessuno. Allo stesso modo, non salverà alcunchè continuare a fare special televisivi sui Beatles, magnificando “l’intramontabile attualità del loro suono”. Tutte manifestazioni di soggettivismo oziosamente inconcludenti, un po’ come quando, posto di fronte al dato statistico dell’aumento vertiginoso dei divorzi, qualcuno commenta: “il mio matrimonio va a gonfie vele, io e mia moglie ci amiamo più adesso di 10 anni fa”. E chi se ne fotte! Io sono il primo ad essere disinteressato al mainstream da MTV culture, non ascolto Beyonce, Justin Timberlake o roba del genere, ma non sono così miope da non vedere che dove cedesse la struttura (economicamente) portante, verrebbe giù l’edificio intero con tutti i suoi inquilini. Quindi, scusatemi, ma non ce la faccio proprio a stare con coloro che fanno finta di niente, godendosi l’ultimo flebile raggio di sole seduti a prua del Titanic. Le storie con happy end fasulli lascio raccontarle a qualcun’altro.

Gianluca Becuzzi