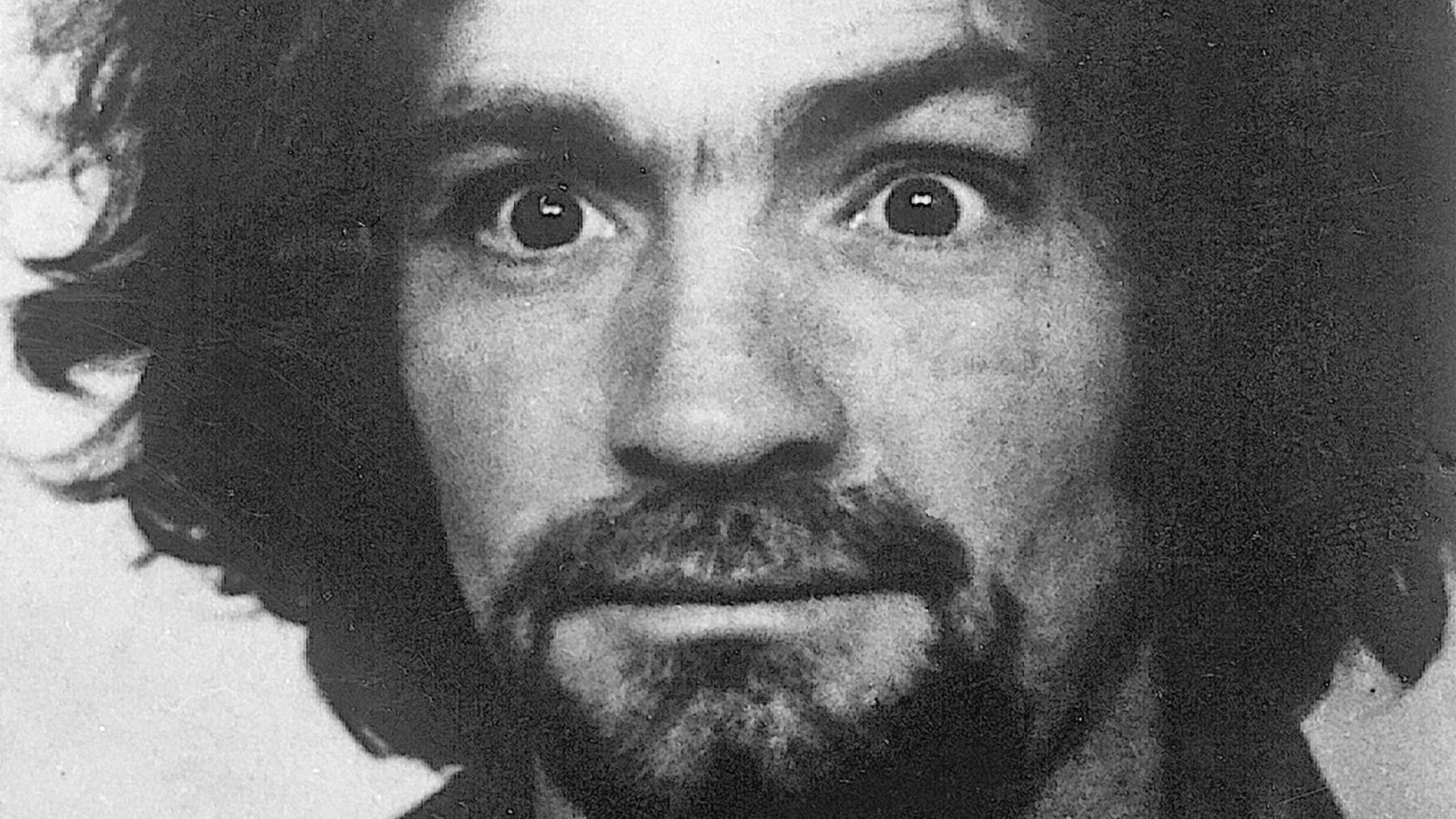

PETER GREEN (1946-2020)

Una vita all'insegna del blues, e non solo.

È Peter Allen Greenbaum il vero nome del seminale chitarrista, compositore, cantante, armonicista bluesrocker passato alla storia come Peter Green. Scomparso il 25 luglio 2020 a 74 anni, era nato nel 1946, un anno dopo Eric Clapton, altro chitarrista connazionale fondamentale per la storia del rock e del blues britannici.

È Peter Allen Greenbaum il vero nome del seminale chitarrista, compositore, cantante, armonicista bluesrocker passato alla storia come Peter Green. Scomparso il 25 luglio 2020 a 74 anni, era nato nel 1946, un anno dopo Eric Clapton, altro chitarrista connazionale fondamentale per la storia del rock e del blues britannici.

La sua sarà una vita davvero avventurosa e complicata, all’insegna di alti e bassi esistenziali ed artistici: scomparso dalla circolazione più volte, soprattutto negli anni ’70 e ’90, e riapparso nelle cronache musicali dei decenni successivi.

Paradossalmente il meglio e i picchi della produzione e dell’ispirazione di Peter Green e della sua fedele Gibson Les Paul, sono tutti nell’arco temporale di un lustro scarso, quattro anni che vanno dal 1967 al 1970.

Perciò questo grato e doverosissimo ricordo si prolungherà nella descrizione delle fitte magnifiche vicende musicali e chitarristiche partorite da Peter Green, in quei quattro magici anni, prima con i Bluesbreakers di John Mayall, poi con i Fleetwood Mac, in sintonia perfetta con il trionfo del british blues, contribuendo in modo massiccio alla sua edificazione. Ma Green e le sue creature musicali non si identificheranno mai neanche in quegli anni e in modo pedissequo solo con e nel blues – che rimarrà sempre fondamentale e nella sua personalità artistica – e nel British blues: anzi spesso ne sarà considerato il Syd Barrett (24.000 dischi, Cesare Rizzi, Zelig Editore), ricercherà nuovi esotici spleen chitarristi e compositivi in ambito pop e rock, riuscendoci e mettendoli a punto, innalzandosi qualitativamente non di poco rispetto tutto quanto gli si agitasse intorno.

Nel corso dei decenni successivi purtroppo ma mano i suddetti splendori e picchi espressivi sono venuti fatalmente meno sempre più, lasciando spazio ad una discontinuità artistica cronica anche se mai meno che dignitosa, a sporadici decenti lavori in studio, complici una irregolarità e inquietudini esistenziali da premio Nobel ad intervalli temporali, a volte il regolari, altri anomali. Ne risente e ne sarà lo specchio anche lo spazio riservato in questo articolo alla descrizione di questa lunghissima fase della vita di Peter Green.

Con John Mayal e i Bluesbreakers

Le vicende artistiche di Peter Green ed Eric Clapton si intrecciano fatalmente quando Clapton nel 1966 lascia all’improvviso e senza preavviso, dopo un celeberrimo album, i Bluesbreakers, ovvero l’università del british blues di Mister John Mayall. Superato lo sconcerto e l’arrabbiatura Mayall fa presto però a trovare una sei corde sostituto che potesse reggere l’impalcatura sonora dei Bluesbreakers: è Peter Green, venti anni o giù di lì. Il suo compito è davvero arduo; reggere il confronto con un musicista di cui sui muri di Londra nel 1966 si scriveva “Clapton Is God”, in pieno boom del british blues.

Le vicende artistiche di Peter Green ed Eric Clapton si intrecciano fatalmente quando Clapton nel 1966 lascia all’improvviso e senza preavviso, dopo un celeberrimo album, i Bluesbreakers, ovvero l’università del british blues di Mister John Mayall. Superato lo sconcerto e l’arrabbiatura Mayall fa presto però a trovare una sei corde sostituto che potesse reggere l’impalcatura sonora dei Bluesbreakers: è Peter Green, venti anni o giù di lì. Il suo compito è davvero arduo; reggere il confronto con un musicista di cui sui muri di Londra nel 1966 si scriveva “Clapton Is God”, in pieno boom del british blues.

Ma quando si entra in studio per registrare: “A Mike Vernon, il produttore, viene quasi un colpo apoplettico quando Mayall porta in studio non Clapton bensì l’ancora più giovane Peter Green; al ragazzo però bastano pochi secondi della prima track del disco, lomonima A Hard Road per lasciare tutti senza fiato …” (Scott Shindler, da “Bluesin Vinile, I 33 Giri Che Hanno Fatto La Storia, A Hard Road, De Agostini, 2015). A Hard Road, terzo album di John Mayer Amd The Bluesbreakers, alla fine è pubblicato nel 1967, annunciando al mondo un nuovo profeta del british blues. Peter Green è chitarrista perfino superiore a Enric Clapton in quanto a sensibilità e personalità interpretative, in possesso di un solismo avvincente ed incisivo, di un senso del blues dal crisma sbalorditivo. Lo si evince dai suoi assoli in brani come la title track Another Kinda Love, lo strumentale The Stumble, Some Day After A While (You’ll Be Sorry), ma Green in più canta (You Don’t Love Me) e compone (The Same Way, The Supernatural). Quest’ultimo in particolare è un lento strumentale dalle sonorità avvolgenti che spiega come l’artista aspiri ad inoltrarsi ben oltre il tipico mood del british blues.

Pochi mesi prima Green aveva già usufruito dei servigi di talent scout di John Mayall per sfoggiare il suo intenso e poliedrico afflato chitarristico in due blues commoventi, So Many Roads Out Of Reach nella delicata incomparabile ballata Sitting In The Rain e nel movimentato fiatistico Looking Back, il tutto in un paio di singoli. Il chitarrista dà un saggio superbo della sua maestria anche in All My Life contenuta nell’EP registrato da Mayall con lo stellare armonicista americano Paul Butterfield nel 1967 e in alcune songs registrate durante le sessions di A Hard Road, omesse sul disco, e riapparse solo nel 1971 nella compilation di rarità Thru The Years: Mama Talk To Your Daughter, Alabama Blues (entrambe scritte dal mitico bluesman J.B. Lenoir) con Green alla voce nella seconda, così come in In Missing You, e due brani strumentali, la jezzata e sofisticati Greeny And Curly, dal taglio decisamente “heavy”, in cui Peter carica di distorsore come dimostra di sentirsi perfettamente a suo agio anche in ambito decisamente rock.

Con i Fleetwood Mac

Se il 1967 segnò per Peter Green l’anno della rivelazione a livello internazionale con John Maya And The Bluesbreakers, il 1968 è passato alla storia per aver registrato l’uscita di ben due album dei Fleetwood Mac, la band che Green fonda con Mick Fleetwood l’anno prima. La sezione ritmica è formata da Fleetwood alla batteria e John McVie al basso, alla seconda chitarra è Jeremy Spencer. Alla produzione c’è Mike Vernon, l’etichetta non può che essere la Blu Horizon, profeta il primo, marchio di fabbrica la seconda della magnifica stagione del british blues. Peter Green’s Fleetwood Mac e Mr. Wonderful, stigmatizzano due capolavori di quella stagione, due riferimenti imprescindibili per appassionati e critica. I Fleetwood Mac saranno insieme a Savoy Brown Blues Band, Keef Hartlay Band, Groundhogs, Chicken Shak, Ainsley Dunbar Retaliation, un gruppo seminale per la storia del british blues, guidati oltre che da Peter Green da un altro chitarrista dotatissimo, Elmore James – dipendente, Jeremy Spencer. In questi due album Green canta anche, suona l’armonica (Looking For Somebody) bene e naturalmente oltre a siglare un mucchio di splendidi assoli chitarristi compone grandi blues blues (Merry Go Round, I Loved Another Woman, Long Grey Mare, The World Keep On Turning, Love That Burns, Trying So Hard To Forget, Stop Messin’ Round, Lazy Poker Blues). Il terzo album Day Play On (Surprise, 1969) segna un notevole cambio di registro musicale, oltre che fa registrare l’ingresso del terzo chitarrista, Danny Kirwan.

Se il 1967 segnò per Peter Green l’anno della rivelazione a livello internazionale con John Maya And The Bluesbreakers, il 1968 è passato alla storia per aver registrato l’uscita di ben due album dei Fleetwood Mac, la band che Green fonda con Mick Fleetwood l’anno prima. La sezione ritmica è formata da Fleetwood alla batteria e John McVie al basso, alla seconda chitarra è Jeremy Spencer. Alla produzione c’è Mike Vernon, l’etichetta non può che essere la Blu Horizon, profeta il primo, marchio di fabbrica la seconda della magnifica stagione del british blues. Peter Green’s Fleetwood Mac e Mr. Wonderful, stigmatizzano due capolavori di quella stagione, due riferimenti imprescindibili per appassionati e critica. I Fleetwood Mac saranno insieme a Savoy Brown Blues Band, Keef Hartlay Band, Groundhogs, Chicken Shak, Ainsley Dunbar Retaliation, un gruppo seminale per la storia del british blues, guidati oltre che da Peter Green da un altro chitarrista dotatissimo, Elmore James – dipendente, Jeremy Spencer. In questi due album Green canta anche, suona l’armonica (Looking For Somebody) bene e naturalmente oltre a siglare un mucchio di splendidi assoli chitarristi compone grandi blues blues (Merry Go Round, I Loved Another Woman, Long Grey Mare, The World Keep On Turning, Love That Burns, Trying So Hard To Forget, Stop Messin’ Round, Lazy Poker Blues). Il terzo album Day Play On (Surprise, 1969) segna un notevole cambio di registro musicale, oltre che fa registrare l’ingresso del terzo chitarrista, Danny Kirwan.

Il blues (show-biz blues) è solo una componente di un disco che vede Peter Green farsi carico di un impeto rock quasi catartico (Rattlesnake Shake, Fighting For Madge, Searching For Madge, con un micidiale duello tra tre chitarre), ma esibire anche ballate indimenticabili (Closing My Eyes, Before The Beginning, la strumentale Under Way). Anche Danny Kirwan per la cronaca, se ne esce con episodi delicati, quasi incantati (Although The Sun Is Shining, My Dream, Like Crying, Combing Your Way, When You Say). Il risultato finale è un gran bel disco eclettico e fuori dagli schemi, che poco ha a che fare con il modello del british blues, a volte trattato male dalla critica, ma sempre ispirato, magnetico e carico di fascino. Nel 2020 ne esce una ristampa. Ma la carica gravida di solennità rock di Rattlesnake Shake non è cosa nuova per Green: era materia palpitante anche degli altri classici di Green, Manalishi e Oh Well, usciti a 45 giri insieme e nello stesso lasso di tempo di altri cavalli di battaglia dell’artista, Man Of The Word, Black Magic Woman, lo strumentale Albatross. Questi tre ultimi brani hanno però immortalato l’anima mistica, esotica, pensosa di questo musicista fuori dagli schemi, la stessa che nel 1968 gli fa donare al suo ex mentore John Mayall un misterioso vellutato solo di chitarra nel brano First Time Alone del superbo album Blues From Laurel Canyon.

Prima di Then Play On però altre due uscite discografiche per i Fleetwood Mac nel 1969. The Plons Bird Of Good Omen (Blue Horizon) è un’antologia con brani dei primi due album, due con il pianista americano e cantante Eddie Boyd, alcuni singoli e altro materiale squisitamente blues. Il doppio Blues Jam At Chess In Chicago e registrato oltreoceano a Chicago negli storici studi della Chess Records di sua maestà il produttore Marshall Chess, ovvero l’etichetta che dai tardi anni ’40 in modo indipendente ha letteralmente dato voce e immortalato su vinile il Chicago blues di nomi come Otts Spann, Willie Dixon, J.T. Brown, Honeboy Edwards, S.P. Leary ed altri, con cui Peter Green and Fleetwood Mac jammano blues in questo doppio lavoro ristampato nel 2004 con alcune bonus tracks. Un vero e proprio tributo della band inglese alle proprie inossidabili radici, un disco simbolo rimasto nelle teche musicali a testimonianza dell’amore profondo del british blues per le sue matrici americane.

La fine della partita

Forse non sapremo mai se The End Of The Game (Reprise), titolo del primo album solista di Peter Green, sia stato adattato con un riferimento intenzionale alla conclusione di quella vicenda che si chiamava Fleetwood Mac in quel fatidico 1970 in cui uscì il disco, o se dobbiamo continuare a dargli un significato più approssimativo e metafisico. Di sicuro The End Of The Game, sei brani per non più di 35 minuti dai contenuti musicali ancora oggi sconvolgenti e sconcertanti, sigla la conclusione definitiva dell’esperienza di Peter Green con i Fleetwood Mac, a causa di gravi dissapori artistici e d’indirizzo musicale con la band, che come è ampiamente risaputo, intraprenderà un lungo percorso pop e mainstream che a partire dalla seconda metà degli anni ’70 li porterà ad una risonanza planetaria e a scalare le classifiche.

Forse non sapremo mai se The End Of The Game (Reprise), titolo del primo album solista di Peter Green, sia stato adattato con un riferimento intenzionale alla conclusione di quella vicenda che si chiamava Fleetwood Mac in quel fatidico 1970 in cui uscì il disco, o se dobbiamo continuare a dargli un significato più approssimativo e metafisico. Di sicuro The End Of The Game, sei brani per non più di 35 minuti dai contenuti musicali ancora oggi sconvolgenti e sconcertanti, sigla la conclusione definitiva dell’esperienza di Peter Green con i Fleetwood Mac, a causa di gravi dissapori artistici e d’indirizzo musicale con la band, che come è ampiamente risaputo, intraprenderà un lungo percorso pop e mainstream che a partire dalla seconda metà degli anni ’70 li porterà ad una risonanza planetaria e a scalare le classifiche.

I sei episodi (Bottoms Up, Descending Scale, Hidden Depth, Burnt Foot, Timeless Time, The End Of The Game) del primo sforzo solista di Peter Green raccontano di una storia completamente e fieramente diversa: segmenti rock strumentali in totale libertà, fuori da qualsiasi rigido canone armonico e ritmico. Un disco una tantum, catalogato nei bui recessi degli archivi della storia del rock più anomalo e anarchico di tutti i tempi, lo stesso, tanto per intenderci, di Cycle Is Complete (1971, Verve) di Bruce Palmer e The End Of An Ear (1970, CBS) di Robert Wyatt, ma anche di Oar (1979, Columbia) di Aleksander “Skip” Spence, degli americani Moby Grape. Esaltato o strapazzato a seconda dei casi e di chi ne ha scritto (noi entriamo nella prima opzione!) The End Of The Game è considerato anche un primo significativo e schizzato sintomo musicale degli accentuati problemi mentali dovuti all’utilizzo delle droghe da cui Peter Green è stato affetto negli anni ’70 e sporadicamente nei decenni successivi.

Problemi dalle spiacevoli conseguenze (ricoveri in strutture psichiatriche, pendenze con la legge) probabilmente collegati e conseguenze delle esperienze lisergiche avute con i Fleetwood Mac durante i tour americani del 1970, maturate grazie ai contatti ravvicinati con band come i Grateful Dead ed artisti come Jerry Garcia, che di quella cultura lisergica erano fieri rappresentanti. Di quei giorni sono rimaste corpose tracce discografiche nei tre vibranti volumi Live In Boston o Live At The Boston Tea Party, registrati dalla band britannica il 5, 6 e 7 febbraio del 1970 (1999, Snaper Music). Stiamo parlando di documenti sonori assolutamente imperdibili, registrati benissimo, in cui Green e compagni sposano senza riserve l’etica improvvisativa e jam dei Grateful Dead e della West Coast psichedelica, lanciandosi in brani lunghi anche 24:13 (Rattlesnake Shake), 12:55 (The Green Manalishi), 13:25 (Encore Jam con John Walsh ed Eric Clapton ospiti), 25:36 (Rattlesnake Shake), tutti all’insegna di una devastante creatività che sposa blues e psichedelia.

The End Of The Game è stato ripubblicato nel 2020 con quattro bonus tracks (le quattro sides di due singoli del 1970 e del 1971, Beast Of Burden ed Uganda Woman) africaneggianti e purtroppo poco soddisfacenti nel caso si sperasse (come per chi scrive) di una rimpolpata a dovere di quella palpitante materia sonora informe dagli sviluppi imprevedibili che rendeva mesmerico il vinile originale del 1970. Nello specifico però appassionano l’oscura e free Now Way Out e la febbricitante Heavy Heart.

Tributi

Il brutto epilogo della carismatica vita artistica con i Fleetwood Mac lascia una dolorosa e profonda impronta nella psiche nella vita di Peter Green: perdere negli anni successivi fiducia in se stesso, nella sua creatività, nella musica, in tutto il contesto artistico che gli si agita attorno. Vende infine la sua fedele Gibson Les Paul dal suono così particolare (pare per effetto del pick-up montato al contrario) a Gary Moore, chitarrista inglese suo ammiratore, un musicista di buone qualità che ha firmato dischi dignitosi, che inciderà nel 1955 Blues For Greeny, un degno tributo a Peter Green su Virgin Records con undici suoi brani suonati proprio con quella Gibson Les Paul del 1959. Scrive Gary Moore nel libretto interno al CD: “È la migliore chitarra che io abbia mai suonato e l’ho usata in tutto questo album. È magica ed ha un suono che non ho mai ascoltato da nessun altra chitarra.”.

Ancora Moore: “Spero che Peter non abbia smesso di suonare perché penso sia uno dei chitarristi di quest’era che davvero ha qualcosa da dire. Anche se emulava i suoi eroi, B.B. King e Freddie King, lo faceva in un modo tutto suo e mi manca enormemente la sua chitarra.”.

A testimoniare la stima profonda di cui ha sempre goduto Peter Green in ambito musicale internazionale nel 2000 sull’etichetta norvegese Seagull esce anche un doppio omaggio su CD all’artista, Peter Green Songbook, A Tribute To His Work In Two Volumes, in cui partecipano una miriade impressionante di colleghi della scena rock blues e veterani molto titolati. Alcuni nomi: Ian Anderson, Mick Abramms, Rory Gallagher, Arthur Brown, Dick Heckstall-Smith, Zoftt Muney, Luther Grosvenor, Mike Simmonds, Ken Hensley, Dave Peverett, Harvey Mandel, Snowy White, Harvey Brooks, Southside Johnny, “Rabbit” Bundrick.

Il doppio lavoro è intenso e suonato davvero egregiamente: vista la bontà e l’esperienza dei musicisti presenti era quasi scontato. Alla produzione ci sono Peter Brown (noto per essere stato il paroliere dei Cream) e John McKenzie. Brown compare anche alle percussioni e ai backing vocals in alcuni brani e afferma significativamente: “Peter Green era posseduto dai demoni della solitudine, fautore di una visione malinconica unica.”. In questo doppio CD che consigliamo vivamente di reperire e scoprire si avverte senza eccezione da parte degli artisti partecipanti, in molti casi riuniti per la prima volta per l’occasione, un vibrante spirito esecutivo in studio tipicamente da jam session ed una grata passione nel rivisitare e riarrangiare – in alcuni casi in modo davvero geniale – l’ingente patrimonio musicale lasciato ai posteri da Peter Green, vivente al momento della pubblicazione del tributo. Ventinove cover, cui è davvero arduo assegnare la palma delle meglio riuscite, ma a giganteggiare ci sono la potenza di Green Manalishi (Arthur Brown) e la grazia e la purezza di Man Of The World di Ian Anderson dei Jethro Tull.

Tracce sparse di sopravvivenza

Dopo quel The End Of The Game del 1970 che segnò la fine della parte seminale e più significativa della carriera di Peter Green, un vero e proprio bizzarro spartiacque realizzato con i contributi altrettanto non ortodossi ma funzionali di Zoot Money (grand piano), Godfrey MacLean (percussion), Nick Buck (electric piano, organ), Alex Omochowski (bass guitar), possiamo affermare senza esitazioni che la sua discografia a seguire si divide in due tronconi ben precisi, le cui uscite si andranno ad intrecciare tra la seconda metà degli anni ’90 e i primi del 2000: gli album solisti a suo nome e quelli con lo Splinter Group in compagnia del fedele chitarrista e cantante Niger Watson. Nella discografia solista, che prende le mosse (anzi continua) come già accennato a fine anni ’70 dopo una lunga sosta e crisi, non sfigurano dischi come In The Skies del 1978, Little Dreamer del 1980 e White Sky del 1982, che pur mostrando un generale appiattimento dell’ispirazione del musicista non si risparmiano in gustosi episodi colmi di un blues mood mai dimenticato (A Fool No More, la cover Born Under A Bad Sign) e di una ricerca melodica sempre intrigante (lo strumentale morriconiano Apostle, In The Skies, Cryin’ Won’t Bring You Back, Little Dreamer, quasi il seguito strumentale di Albatross, eterea e sognante, One Woman Love, il funky Loser Two Times, Time For Me To Go, Shining Star, It’s Gonna Be Me, Indian Lover, Just Another Guy”).

Il tutto nel tentativo, pienamente riuscito, di risollevarsi dallo sprofondo morale ed emotivo in cui l’artista era piombato. Parecchio più debole A Case For The Blues (1985, Platinum) inciso con il tastierista Vincent Crane sotto lo pseudonimo Katmandu. Dopo svariate antologie negli anni ’90 si segnalano a fine decennio Blues For Dhyana del 1998 e successivamente The Clown del 2001 e Reaching The Cold 100 del 2003. Two Greens Make A Blues del 1991 invece era stata la riedizione ampliata di un disco non ortodosso inciso alcuni anni prima da Peter Green con il fratello Mick Green, in cui il blues veniva sottoposto a bizzarre alchimie e trasformazioni oblique che varrebbe la pena riscoprire.

Con lo Splinter Group

Mentre nei suoi dischi solisti Green ha alternato mood musicali diversi, in quelli con Nigel Watson e lo Splinter Group si è decisamente concentrato sul blues, quasi a edificarne una crociata, nelle stesse modalità adottate dal suo vecchio mentore John Mayall a partire dagli anni ’60. E soprattutto sulla carismatica e leggendaria figura dell’ancestrale bluesman Robert Johnson che lavora lo Splinter Group di Green e Watson, pubblicando The Robert Johnson Jongbook (1998), Hotfood Powder (2000) e sintetizzando i due dischi in Peter Plays The Blues, The Classic Compositions Of Robert Johnson (2002). Tutto il repertorio di Johnson, ventinove brani in pratica, è rivisitato in questi dischi con uno stile elegante, un pathos intenso, senza mai scadere in manierismi fini a se stessi. Un progetto ambizioso di riscoperta dell’iconico vecchio artista del Mississippi che si è affiancato a quello uguale e quasi contemporaneo di Eric Clapton. Tre brani rivisitati di Johnson (Travelling Riverside Blues, From Four Untillate, Steady Rollin’ Man), apparivano già nell’omonimo debutto Peter Green Splinter Group del 1997, che si configura già come il manifesto dell’intensa estetica blues che caratterizzerà le successive incisioni dello Splinter Group: oltre ad una versione moderata elettrica dello storico strumentale The Stumble, Green da una eloquente prova delle sue doti uniche di armonicista in Help Me che John Mayall aveva già immortalato in un assolo di armonica stratosferico nel live Diary Of A Band. Ottime versioni anche delle classiche Darkend Of The Street e Going Down in un disco live che si rivela godibilissimo con Nigel Watson che coadiuva bene Green sia alla chitarra che vocalmente.

Mentre nei suoi dischi solisti Green ha alternato mood musicali diversi, in quelli con Nigel Watson e lo Splinter Group si è decisamente concentrato sul blues, quasi a edificarne una crociata, nelle stesse modalità adottate dal suo vecchio mentore John Mayall a partire dagli anni ’60. E soprattutto sulla carismatica e leggendaria figura dell’ancestrale bluesman Robert Johnson che lavora lo Splinter Group di Green e Watson, pubblicando The Robert Johnson Jongbook (1998), Hotfood Powder (2000) e sintetizzando i due dischi in Peter Plays The Blues, The Classic Compositions Of Robert Johnson (2002). Tutto il repertorio di Johnson, ventinove brani in pratica, è rivisitato in questi dischi con uno stile elegante, un pathos intenso, senza mai scadere in manierismi fini a se stessi. Un progetto ambizioso di riscoperta dell’iconico vecchio artista del Mississippi che si è affiancato a quello uguale e quasi contemporaneo di Eric Clapton. Tre brani rivisitati di Johnson (Travelling Riverside Blues, From Four Untillate, Steady Rollin’ Man), apparivano già nell’omonimo debutto Peter Green Splinter Group del 1997, che si configura già come il manifesto dell’intensa estetica blues che caratterizzerà le successive incisioni dello Splinter Group: oltre ad una versione moderata elettrica dello storico strumentale The Stumble, Green da una eloquente prova delle sue doti uniche di armonicista in Help Me che John Mayall aveva già immortalato in un assolo di armonica stratosferico nel live Diary Of A Band. Ottime versioni anche delle classiche Darkend Of The Street e Going Down in un disco live che si rivela godibilissimo con Nigel Watson che coadiuva bene Green sia alla chitarra che vocalmente.

Un anno dopo questo disco, nel 1998, Peter Glenn partecipa al conferimento della “Rock And Roll Hall Of Fame” ai Fleetwood Mac, finalmente un motivo di gioia e positività per un uomo e musicista che ne ha passate di tutti colori, e che per riuscire a vivere e sbarcare il lunario ha svolto anche i mestieri più impensabili. Ancora buoni documenti sonori per lo Splinter Group con Destiny Road del 1999 e Time Traders del 2001, mentre il doppio live Soho Sessions (1999) registrato al Ronnie Scott di Londra rappresenta una sorta di ottima summa della carriera di Green: episodi risalenti ai Bluesbreakers (The Supernatural), ai Fleetwood Mac (Black Magic Woman, Rattlesnake, Shake, Albatross, Green Manalishi). Ancora tanti omaggi al santone blues atavico Robert Johnson (If I Had Possession Over Judgement Day, Last Fair Deal Gone Down, Honeymoom Blues, Terraplane Blues, Steady Rollin Man, Travelling Riverside Blues). È chiaro come il sole a questo punto che quella di Peter Green per Robert Johnson sia una vera e propria adorazione, ma forse il termine esatto è “culto”, stessa cosa successa ad Eric Clapton con alcuni dischi quasi contemporanei materializzatosi di volta in volta attraverso performance plastiche, mai uguali a se stesse, ricche di un mood sempre intrigante.

A sigillare l’attività dello Splinter Group Blues Don’t Change del 2001, disco ricco di brani immortali della tradizione blues, un titolo che è tutto un programma: Crawlin’ Kingshake, Nobody Knows You When You’re Down And Out, Little Red Rooster, Honey Bee … ecco, ora non vi resta che esplorare e addentrarvi nella folta discografia di un artista che ha dato tantissimo al blues rock degli ultimi cinquant’anni e più.

Pasquale Boffoli

Discografia consigliata:

Con John Mayalll:

- John Mayall and Bluesbreakers Hard Road (1967, Decca Records)

Con i Fleetwood Mac:

- Fleetwood Mac (1968, Columbia/CBS)

- Mr. Wonderful (1968, Columbia)

- The Play On (1970, Reprise)

- Blues Jam In Chicago Volume 1 e 2 (1975, Sire Records/2004, Blue Horizon)

- Live In Boston Volume 1, 2, 3 (1999, Snapper Music)

- Peter Green’s Fleetwood Mac Live At The BBC (2CD 1995, Castel Communications)

- Da Vaudeville Years Of Fleetwood Mac 1968 To 1970 (2CD, 1998, Riceiver Records)

Peter Green:

- The And Of The Game (1970, Reprise)

- In The Skies (1978, EMI)

- Little Dreamer (1980, PUK)

- White Sky (1982, Headline)

- Reaching The Cold 100 (2003, Eagle)

Peter Green Splinter Group:

- Peter Green Splinter Group (1997, Snapper, Live)

- The Robert Johnson Songbook (1998, Artisan)

- Destiny Road (1999, Artisan)

- Soho Sessions (2CD, 1999, Snapper, Live)

- Hotfood Powder (2000, Artisan)

- Blues Don’t Change (2001 Eagle Records)

Tributi:

- Gary Moore Blues For Green (1995, Virgin Records)

- Peter Green Songbook – A Tribute To His Work In Two Volumes (2CD, 2000, Seagull)